– öffentlich –

Dossier über Dieter Lenzen

Bewerber um das Präsidentenamt an der Universität Hamburg

November 2009

Inhalt:

1. „Herrschaft des Besten“?

Einleitung

2. Ein Offizier des Kapitals

- „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM)

o Grundsätze

o Zu Studiengebühren

o Zu Humankapital

- Aktionsrat Bildung

3. Dressur statt Bildung – der „Pädagoge“

- Bildung als Standortfaktor

- Geschichtsrevisionismus

- Disziplin, Ordnung, Autorität

- Schulpolitik

4. ... als Hochschuldidakt

- von der Ungleichwertigkeit der Menschen

- Auswahlverfahren, Ba/Ma, Credit- und Malus-Points

- Sozialdarwin

5. Der Wissenschaftspolitiker und die Forschungsuniversität

- Profilbildung durch Ökonomisierung

- Rüstungsforschung statt Sozialkritik

- Ein Hohelied auf Cluster

6. Die Diktatur des Managements

- Berufungspolitik

- Anti-Links

- Maulkorb-Erlaß

- Studentische Mitbestimmung nicht gewünscht

V.i.S.d.P.: Golnar Sepehrnia, Olaf Walther, Christian Sauerbeck - BAE!

„Herrschaft des Besten“?

Der Bewerber für das Präsidentenamt an der Universität Hamburg

„Die großen Transformationsereignisse der letzten fünfzehn

Jahre von der sogenannten Wende bis zu maßlosen Millenniumsfeiern haben

bei breiten Kreisen der Bevölkerung einen Suff der Gegenwärtlichkeit

hinterlassen, der nicht einmal Platz für eine Zukunftssorge auf mittlerem

Niveau läßt.“

Dieter Lenzen, „Planungsrationalität, Kultur und Moral“, Rede

zum Amtsantritt als Präsident der FU Berlin, 27. Juni 2003.

„Die Massen scheinen mir nur in dreierlei Hinsicht einen Blick zu

verdienen: einmal als verschwimmende Kopien der großen Männer, auf

schlechtem Papier und mit abgenutzten Platten hergestellt, sodann als Widerstand

gegen die Großen und endlich als Werkzeuge der Großen; im Übrigen

hole sie der Teufel und die Statistik!“

Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, Zweites Stück,

Kapitel 9, 1873.

Prof.

Dr. Dieter Lenzen, derzeit umstrittener Präsident der „Freien“

Universität Berlin, ist Bewerber für das Präsidentenamt an der

Universität Hamburg. Er vertritt eine reaktionäre Kritik an der derzeitigen

Gesellschaft. Weltanschaulich steht er in liberal-konservativer Tradition und

baut auf die „Grundwerte“ Ordnung (als Abwehr sozialer Befreiung),

Differenz (Ungleichheit als konstitutives menschliches Merkmal), und elitäre

Distanz (als Grundlage herrschaftlichen Eingreifens zur Verteidigung gesellschaftlicher/individueller

Privilegien). Diese Konzeption ist sowohl ideologisch, politisch als auch in

der (kulturellen) Praxis seiner Hochschulleitung nachweisbar.

Prof.

Dr. Dieter Lenzen, derzeit umstrittener Präsident der „Freien“

Universität Berlin, ist Bewerber für das Präsidentenamt an der

Universität Hamburg. Er vertritt eine reaktionäre Kritik an der derzeitigen

Gesellschaft. Weltanschaulich steht er in liberal-konservativer Tradition und

baut auf die „Grundwerte“ Ordnung (als Abwehr sozialer Befreiung),

Differenz (Ungleichheit als konstitutives menschliches Merkmal), und elitäre

Distanz (als Grundlage herrschaftlichen Eingreifens zur Verteidigung gesellschaftlicher/individueller

Privilegien). Diese Konzeption ist sowohl ideologisch, politisch als auch in

der (kulturellen) Praxis seiner Hochschulleitung nachweisbar.

Der berliner CDU galt er zeitweise als möglicher Kandidat für das

Amt des Regierenden Bürgermeisters.

Seine Nominierung für das Präsidentenamt durch den Hochschulrat käme

einer Kriegserklärung an die Universität und ihre Mitglieder gleich.

Sie wäre sowohl auf die gesellschaftlich notwendige Verwirklichung des

universitären Leitbildes als auch wegen der neueren Auseinandersetzung

für eine Demokratisierung und kooperative Entwicklung der Universität

eine ebenso reaktive wie riskante Maßnahme.

Nachfolgend soll diese Einschätzung nachvollziehbar gemacht werden:

Ein Offizier des Kapitals

Der Bewerber ist vielfältig für die ideologische und bildungspolitische

Durchsetzung der partikularen Interessen großer Unternehmen engagiert.

Er ist Fördermitglied und Berater der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft"

(INSM). Diese ist vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall und all deren regionalen

Teilverbänden – versammelt die Automobil- und Rüstungsindustrie

– ins Leben gerufenen und wird jährlich mit offiziell 8,8 Mio Euro

finanziert. Es handelt sich um einen neoliberalen „think tank“,

der nachweislich und ohne jeden Hehl im Sinne seiner Erfinder Medienmanipulation

betreibt.

Die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ verfolgt ideologisch die konkurrenzgeleitete Zerstörung sozialstaatlicher Errungenschaften. Wissenschaftspolitisch propagiert sie insbesondere Studiengebühren als Maßnahme zur Herstellung von „Gerechtigkeit“ zwischen vermeintlich substantiell privilegierten Akademikern und von diesen angeblich ausgenutzten Fachaberbeitern. Nicht Mechaniker und Akademiker sind beide Mittel zum Zweck der unternehmerischen Profitsteigerung (bzw. der staatlichen und ideologischen Organisation und Absicherung dieses Prozesses), sondern der Mechaniker werde durch den Akademiker ausgebeutet.

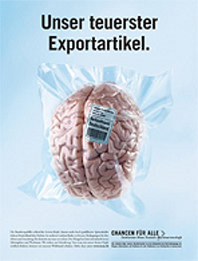

Für den Standort sei der Mensch zu vermarkten. Mit einer ganzseitigen Zeitungsanzeige warb INSM mit einer anti-humanen Reklame: „Unser teuerster Exportartikel“. Zusehen ist ein menschliches Gehirn in einem durchsichtigen Gefrierbeutel. Über dem Scan-Code ist zu lesen: „Feinstes Akademikergehirn, Gewicht: 1375g, Haltbar bis: 05/2040, Herkunftsland Deutschland“. Ungehemmt wird auf der Würde des Menschen herumgetrampelt.

Der Mensch zynisch zerlegt und verpackt als Ware, zum Export bereit –

oder doch besser zu animieren, sich zur kannibalisch-profitablen Verwertung

am „Standort Deutschland“ bereit zu stellen.

Dieter Lenzen wirbt im Dienste dieses „think tanks“ für arbeitsmarktkonformes,

„leistungsorientiertes“ und konkurrenzverschärfendes Lernen

in vorwiegend kulturell selektiven Bildungsinstitutionen.

Darüber hinaus ist er Vorstand des „Aktionsrats Bildung“ der

bayrischen Wirtschaft (Metall- und Elektro-Industrie). Der „Aktionsrat“

hat den Auftrag für eine kapitalverwertungsgerechte Bildungsdeform in Land

und Bund vermeintlich wissenschaftlich untersetzte „Studien“ zu

verbreiten. In deren Auftrag gab Lenzen 2003 die Studie „Bildung neu denken!

Das Zukunftsprojekt“ heraus. Hierin wird das derzeitige Bildungssystem

mit neoliberalen Behauptungen „kritisiert“. Das Bildungssystem müsse

entstaatlicht, Schule auf die Förderung von „Leistung“ und

„Eigenverantwortung“ und institutionelles Marktbestehen (rsp. -versagen)

zugerichtet werden. Die „Leistungselite“ müsse bessere „Rekrutierungsbedingungen“

haben und vergrößert werden, die „leistungsschwache“

Mehrheit sei zielgerichteter auf Arbeitsmarkterfordernisse zuzurichten.

[Quelle: http://www.romanherzoginstitut.de/uploads/tx_mspublication/Lenzen-Studie_Bildung_neu_denken.pdf)]

Unverholen betreibt der vermeintliche Wissenschaftler Lenzen also die gesellschaftliche

Spaltung in „Elite“ und „Masse“ im Auftrag der Eigentümer,

Aktionäre und Vorstände der deutschen Schlüsselindustrien. Als

Lobbyist zur profitbringenden Negation von Menschenwürde, politischer Gleichheit,

freier Entfaltung der Persönlichkeit, Wissenschaftsfreiheit und Sozialstaatlichkeit

bewegt er sich höchstens scheinbar im Rahmen des Grundgesetzes.

Unvereinbar ist dies auch mit dem Leitbild der Universität Hamburg (1998):

„Wissenschaftliche Freiheit in gesellschaftlicher Verantwortung: Die Mitglieder der Universität wollen die universitären Aufgaben in der Verbindung von Forschung und Lehre, Bildung und Ausbildung in wissenschaftlicher Unabhängigkeit erfüllen. Sie wollen zur Entwicklung einer humanen, demokratischen und gerechten Gesellschaft beitragen und Frauen und Männern gleichen Zugang zu Bildung und Wissenschaft eröffnen.“

Dressur statt Bildung – Der „Pädagoge“

Herr Lenzen geht davon aus, daß „Deutschland“ sich in der „globalisierten Welt“ als bester Wirtschaftsstandort auf Kosten und zu Lasten der Mehrheit der Weltbevölkerung durchsetzen muß:

„Wieder einmal kommt der Bildungspolitik die Schlüsselrolle zu, an die Stelle des Sputnik-Schocks ist der Pisa-Schock getreten, erneut wird nach „Bildungsreserven“ gesucht, und erneut besteht die Gefahr, dass gesellschaftspolitische Debatten die eigentliche Kernfrage überlagern: Wie wird es möglich sein, Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft schon in Familie und Schule zu kultivieren, die Freude am Wettbewerb nicht zu diskriminieren, eine möglichst große und tüchtige Leistungselite zu fördern, Dienstleistungsberufe herauszubilden und die bildungsfernen Schichten zu aktivieren?“

[http://www.wirtschaftundschule.de/WUS/homepage/Aktuell/Bildungspolitik/Mehr_lernen__was_sonst_.html?version=w]

Um diese gesellschaftlichen Widersprüche reaktionär beantworten zu können, müssen die humanistischen Lehren aus dem Faschismus als irrationale Reflexe denunziert werden:

„Die >Bildungsreform< wurde indessen von einem ganz anderen Thema überlagert: der Kritik an der >autoritären<, >spätkapitalistischen< Gesellschaft. Die Aufmerksamkeit der Schulen wurde auf gesellschaftliche Lehrplaninhalte gerichtet, >soziales Lernen< rückte in den Mittelpunkt der Aktivitäten. Der deutsche Glaube daran war unverrückbar, dass staatliche Erziehung entweder zum Sozialismus in der DDR oder zum kritischen Staatsbürger in der Bundesrepublik eine Wiederholung der Gräuel des Naziregimes verhindern könnte. Weil die Durchsetzung von Leistungsstandards aber als ein besonderes Beispiel für autoritäres Unterrichten gehalten wurde, diskriminierte man die Prinzipien der Leistung, der Anstrengung oder gar des Wettbewerbs nicht selten als solche.“ (ebd.)

Jetzt sei dieser Irrtum auszuräumen:

„Eine Bildungsrevolution wird nur gelingen, wenn wir, die Bürger in allen Schichten, begreifen: Bildung heißt in erster Linie Selbstdisziplin, Anstrengung, Verantwortung, Fairness gegenüber den anderen und Respekt gegenüber den Erziehenden. Das heißt schließlich für und, wenn wir Eltern oder Großeltern sind: nicht nur Ja zu sagen zu allem, was unsere Kinder tun, nicht wegzuschauen, wenn sie sich falsch verhalten, sondern auch Nein zu sagen und den richtigen Weg zu zeigen.“ (ebd.)

Das christlich-konservative Anti-Reform-Konzept für „Mut zur Erziehung“

(Konrad-Adenauer-Stiftung 1978) ist hier deutlich wiederzuerkennen. Wir empfehlen

Herrn Lenzen den Besuch des Kinofilms das weiße Band.

Nur leicht modifiziert wendet sich Lenzen gegen integrative Schulbildung, setzt

sich für ein Zwei-Säulen-System zur privilegierten Qualifikation einer

gymnasialen Elite und einer arbeitsmarkt-relevanten Mobilisierung von Bildungsfernen

in Stadtteilschulen. Schulen seien zudem wie „Privatbetriebe“ zu

„führen“ und durch Ressourcenanreize (auch: Bildungsgutscheine)

oder fiskalische Strafen am Markt zu fördern oder zu schließen. (Quelle:

http://www.zeit.de/2007/11/C-Gespraech-Lenzen)

Was hier als „Bildung“ dargestellt wird, dient somit einzig der

verzichts- und disziplin-beladenen Erziehung zur individuellen Aufopferung für

die Standortgemeinschaft. Das schließt die Existenz und Förderung

einer privilegierten „Leistungselite“ ein und ist somit die anti-aufklärerische

Verneinung von gesellschaftlicher Egalität, Solidarität und entfaltungsfördernder

Kooperation.

… als Hochschuldidakt:

„Das bedeutet zu versuchen, Benachteiligungen auszugleichen, die unverschuldet sind, ohne Förderung mit Versorgung zu verwechseln, ohne multikulturelle Partys bereits für eine Sensibilisierung gegenüber der Aura des Fremden zu halten und ohne zu glauben, dass geringe Leitungsanforderungen an unseren Studierenden in deren Sinne wären. Sie werden heute nicht einmal von diesen mehr erwünscht. Richtigerweise muss deshalb das Fördern mit dem Fordern, die Offenheit für das andere mit der Einhaltung unserer Regeln des Lebens und die Leistungserwartung mit der Bereitschaft verbunden sein, denen, die etwas leisten sollen, auch die Möglichkeit dazu zugeben“ (Dieter Lenzen: Amtsantritt als Präsident der FU Berlin, Mai 2003)

Menschen sind – so Lenzen – also je nach „Leistung“

unterschiedlich viel wert. Förderung und Nachteilsausgleich seien nur Erlaubt,

wenn sie Aussicht auf ökonomisch verwertbare Instrumentalisierung des Menschen

hätten. Eine straffe Selektion durch willkürliche Auswahlverfahren

(„Mixtur“ aus „Auswahlgesprächen“ und „Multiple-Choice“),

durch die prüfungsbeladenen BA/MA-Studiengänge und eine enge Auslese

im Übergang zum (zweisemestrigen) Master nach einem achtsemestrigen Bachelor

entsprechen seinen Vorstellungen. Es nimmt deshalb nicht Wunder, daß die

FU Berlin bei der Einführung von Bachelor/ Master-Studiengängen zusätzlich

zu den üblichen Credit-Points auch noch Malus-Punkte in ihren Prüfungsordnungen

verankert hat, die den Leitungsdruck ein weiteres Mal steigern.

Bildungspolitisch ist der Bewerber ein Vertreter des sozialdarwinistischen „survival

of the fittest“. Das wird nicht im geringsten dadurch gemildert, daß

er zum besseren Zugriff der Arbeitgeber auf die qualifizierte „Ressource

Mensch“ für die Öffnung der Hochschulen plädiert. Tatsächlich

sinken auch an der FU die Studierendenzahlen.

Die humanistische Alternative: „Bildung mündiger Menschen: Ihren Bildungsauftrag sieht die Universität in der Entwicklung von Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit und der Fähigkeit zu argumentativer Verständigung auf wissenschaftlicher Grundlage. Für alle Menschen will sie ein Ort lebenslangen Lernens sein und ein öffentlicher Raum der kulturellen, sozialen und politischen Auseinandersetzung.“ (Leitbild der Universität Hamburg, 1998)

Der Wissenschaftspolitiker und die „Forschungsuniversität“

Der Kriegslogik der Standortpolitik folgend, hat Wissenschaftspolitik für den Bewerber Lenzen vor allem Forschungsförderung nach privat-ökonomischen Kriterien zu sein. Auch die von ihm geforderte Erhöhung des Wissenschaftsetats und Ausdehnung der Hochschulautonomie (gegenüber dem demokratisch legitimierten staatlichen Stellen, nicht Drittmittelgebern und privater „Partner“) dient einzig diesem Zweck. Die Hervorbringung von „Forschungs-Produkten“ und Absolvent_inn_en ist allein an Markterfolgen auszurichten. Nur in diesem engen Rahmen haben die Entwicklung „kritischer Kompetenz“, die Gleichstellungspolitik oder die Nachwuchsförderung ihren Platz:

„Ich erwarte, daß wir gemeinsam in diesem Prozeß auf ein Set von höchstens einem Dutzend großer Schwerpunkte oder Cluster gelangen, zu denen Fächer, Institute, Fachbereiche jeweils originäre Beiträge leisten, so daß diese Clusterstruktur zu dem führt, was man heute als Alleinstellungsmerkmal bezeichnet.“ (Dieter Lenzen, Rede anläßlich der Wahl ins Präsidentenamt der FU Berlin, Mai 2003.)

Die Wissenschaftscluster – nahe verwandt dem in Hamburg längst politisch

beerdigten McKinsey/Dohnanyi-Plan der Forschungsdepartments – dienen der

Separierung der Forschung von der (niederen) Lehre und der institutionellen

Entkopplung von (teil-)demokratischen akademischen Selbstverwaltungsstrukturen.

(vgl. Bodo Zeuner, „ Die Freie Universität Berlin vor dem Börsengang?,

Abschiedsvorlesung, 2007.) Die Aquirierung von Drittmitteln und Sponsoringgeldern

wird als Befreiung aus der staatlichen Gängelung und Entlassung in die

Marktfreiheit abgefeiert.

Bei gleichzeitiger staatlicher Unterfinanzierung hat dies in extremen Ausmaß

zur Abwicklung kritischer Wissenschaftsanteile und zur Auslieferung aller Fächergruppen

an die Erwartungen der Geldgeber geführt. Im Jahresbericht der Informationsstelle

Militarisierung e.V. (IMI) von 2009 ist deshalb auch eine Beteiligung an Rüstungs-

und „Sicherheits“-Relevanter Forschung nachgewiesen. (Sarah Nagel,

Imi-Studie, Nr. 07/2009)

Lenzen: „Ich halte dieses für den einzigen Weg, angesichts der sich verschärfenden ökonomischen und politischen Situation in dieser Stadt die Freie Universität als Universität zu behalten, weiter zu entwickeln und ihr eine unverwechselbare Identität zu geben. Diese Cluster orientieren sich an mittelfristigen, vorhersagbaren, gesellschaftlichen Erwartungen an Universitäten. Es sind dieses Erwartungen, die im Zusammenhang mit Technologieentwicklungen stehen, mit einem intellektuell hochrangigen Beratungsbedarf vom politischen System bis hin zur Judikative und mit der klassischen Aufgabe europäischer Universitäten bei der Rekonstruktion kultureller Tradition und der Ausdifferenzierung der Kultur.“ (Dieter Lenzen, Antrittsrede, Mai 2003)

Die Universität als konforme Dienerin privat-ökonomischer Interessen

und politischer sowie kultureller Herrschaftssicherung – mit dieser Zielsetzung

wird die intellektuelle Selbstentleibung einer Zentraleinrichtung gesellschaftlicher

Aufklärung betrieben.

Wahrlich: Eine Exzellenz-Universität!

„Freie Forschung und wissenschaftliche Lehre: Durch ihre Forschung trägt die Universität Hamburg zur freien Entwicklung der Wissenschaft bei, durch Lehre und Studium zur Verwirklichung des Rechtes auf wissenschaftliche Bildung.“ (Leitbild)

Die Diktatur des Managers

Der Widerspruch zwischen einerseits den Forschungs-Ufos und andererseits gesetzlich gesicherter Mitbestimmung auf Basis der historisch begründeten Fächer- und Selbstverwaltungsstruktur wird von Lenzen diktatorisch „aufgelöst“. Wann immer ein Konflikt droht, werden die Gremien schlicht vermittels präsidialer „Richtlinienkompetenz“ ausgeschaltet oder auf anderen Wegen delegitimiert und umgangen. Beispiele:

„LENZEN: Wenn man einen Wettbewerb zwischen den Universitäten wünscht, dann gehört natürlich dazu, dass diejenigen, die für die Institution verantwortlich sind, auch die Personalpolitik machen können. In erster Linie die Fachleute aus den Fachbereichen. Die gesamtstrategische Steuerung muss in die Hände der Hochschulleitungen, also der Dekanate und Präsidien, gebracht werden. Denn die Gesamtlinie einer Uni kann nicht von einer Berufungskommission überblickt werden. Kein Mensch käme auf die Idee, die Bereichsleiter bei Mercedes durch den Wirtschaftsminister oder die Belegschaft auswählen zu lassen. Oder nehmen wir den Exzellenzwettbewerb. Der wird zu einer einzigartigen Verschiebung von Schwerpunkten in den Universitäten führen. Deshalb haben DFG und Wissenschaftsrat den Hochschulleitungen als Antragstellern eine besondere Rolle zugewiesen.“ (Tagesspiegel, 12.09.2005, S. 25)

So wird jede demokratische Legitimation der Präsidentschaft – ob

durch eine zumindest parlamentarisch gestützte Behörde oder durch

die Wahl durch Hochschulmitglieder – rundheraus abgelehnt. Aus dieser

Sicht hielt der Präsident der FU Berlin es auch für angebracht, in

einem bemerkenswerten Willkürakt die Berufung des durch sämtliche

zuständigen Gremien einhellig unterstützten Nordamerikanisten Albert

Scharenberg auf eine Junior-Professur am J.F.Kennedy-Institut der FU zu verweigern.

Scharenberg ist Redakteur der „Blätter für deutsche und internationale

Politik“ und Mitglied im Kuratorium der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch

auf Besetzungsvorschläge aus der Universität für weniger exponierte

Stellen gab es vergleichbare politisch motivierte Ablehnung.

Wer dennoch nicht an politische Zensur eines absoluten Uni-Präsidenten

glauben will, möge sich davon überzeugen lassen, das Prof. Peter Grottian

die Beteiligung an einer „Langen Nacht des Wissens“ wegen zu erwartender

kritischer Äußerungen zur bildungspolitischen Situation untersagt

wurde. Ähnlichkeiten zum Auweter’schen „Maulkorb-Erlaß“

oder der Verweigerung der präsidialen Bestellung des gewählten geisteswissenschaftlichen

Dekans, Hans-Martin Gutmann in sein Amt im Sommersemester 2009 sind nicht zufällig.

Die elitäre, anti-demokratische Konzeption des berliner Hochschul-Präsidenten

macht sich besonders bemerkbar, indem er Studierenden prinzipiell die Mitbestimmungsfähigkeit

an Angelegenheiten, die nicht die Lehre betreffen abspricht:

„Wo ist studentische Mitbestimmung sinnvoll?

LENZEN: Wo es um die Lehre geht. In den Ausbildungsgremien der Fachbereiche und des Akademischen Senats haben die Studenten ja auch 50 Prozent der Sitze. In anderen Fragestellungen fehlt ihnen aber oft der nötige Einblick.“ (Furios, Studentisches Campusmagazin an der FU Berlin, 1. Juni 2009.)

Folgerichtig beabsichtigt Lenzen nicht, die berliner Studierenden an der auch

in der Bundeshauptstadt geplanten „Reform der Bologna-Reform“ zu

beteiligen.

Der Bewerber ist ungeeignet

„Grundordnung der Universität Hamburg - Präambel

Die Universität Hamburg als autonome öffentliche Körperschaft,

die im Zusammenwirken ihrer Mitglieder durch Forschung und Lehre, Studium und

Weiterbildung der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft dient, gibt sich in

eigenverantwortlicher Wahrnehmung ihres Satzungsrechts eine Grundordnung zur

Regelung der Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder, des Zusammenwirkens ihrer

Organe und Fakultäten sowie der Gestaltung ihrer Selbstverwaltung. Im Bewusstsein

der wechselvollen Geschichte und der gesellschaftlichen Verantwortung der Universität

bezieht sich der Akademische Senat dabei auf das am 15. Juni 1998 beschlossene

Leitbild der Universität als Auftrag zum Schutz und zur Verwirklichung

wissenschaftlicher Freiheit, zur Mitgestaltung eines sozialen und demokratischen

Rechtsstaates und einer friedlichen und menschenwürdigen Welt sowie zur

Verwirklichung des Rechtes auf Bildung und der Gleichstellung der Geschlechter.

Der Forschung, der Lehre und der Bildung gewidmet, sind die Universität

und ihre Fakultäten aufgerufen, den Zusammenhang der Universität zu

wahren und die wissenschaftliche Zusammenarbeit auch über Fächergrenzen

hinweg und im internationalen Austausch zu pflegen.“

(Amtl. Anz. Nr. 96, 8. Dezember 2006, S. 2952 bis 2959.)

Zur vertiefenden Lektüre empfohlen:

- Torsten Bultmann, Elite – Begabung – Exzellenz, Zur aktuellen Konjunktur einer anti-egalitaristischen Bildungspolitik, in: Lorenz Huck u.a. (Hg.), „Abstrakt negiert ist halb kapiert, Marburg 2008. [Link] [pdf]

- Bodo Zeuner, „Die Freie Universität Berlin vor dem Börsengang?“, Abschiedsvorlesung, Berlin 2007. [Link] [pdf]